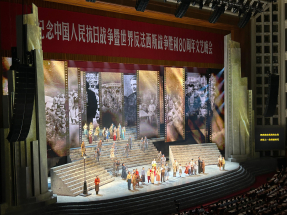

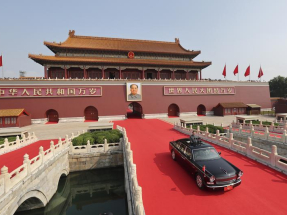

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,香港淪陷期間,日軍大舉搜捕身處香港的反日愛國人士及文化界名人。時任中共南方局書記周恩來發指示要營救他們返內地。元朗楊家村大宅「適廬」成為中轉站,讓大批營救目標人物及家屬暫時棲身。

秘密大營救獲救的人士包括著名作家茅盾、記者鄒韜奮、女畫家何香凝、影星胡蝶等。協助營救的游擊隊要穿過日軍重重關卡,輾轉將幾百名分散港九多區的營救目標扮成難民,安全護送到大後方的游擊隊根據地。

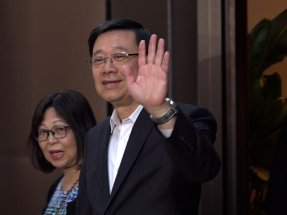

楊家村後人、現年89歲的楊永光,敬佩上一代的英勇,對他們為國家貢獻感到光榮。他憶述母親描述當年情況說,一批一批的游擊隊及逃難人士到楊家暫避,住滿多個房間,逗留時間由一星期至半個月不等。他們自行煮「大鑊飯」,坐在門前空地進食,並無打擾楊家。

當哨兵察覺日軍前來掃蕩,游擊隊即帶同所有人撤退至附近山頭。現時大廳牆上留下游擊隊一次逃走時,步槍走火造成的子彈痕跡。楊永光說,約兩年前一位持枴杖來自北京的陌生人,特意親身到楊家村道謝,原來當年曾短暫居住,避過日軍追捕。

茅盾曾經形容這是抗戰以來最偉大的搶救工作,「愛國主義教育工作小組」委員、本身是歷史系教授的立法會議員劉智鵬說,大營救救出的均是國內外具影響力的人物,他們進行各種抗日及反法西斯工作,激勵中國人民抗日情緒,日軍視他們為威脅。

楊家大宅有一批柚木枱櫈,上面寫有1939年字樣,楊永光說,這些枱櫈原本用作宴客,當年曾供游擊隊員用來開會。楊家近月贈送了一套枱櫈予廣東省政協文史館展出之用。

大屋上世紀30年代建成,目前被評為二級歷史建築,仍然保留原有客家大屋面貌。楊家後人希望能與政府攜手保育大屋,傳承歷史。

同樣記載本港抗戰歷史的三個英烈紀念碑,分別位於西貢斬竹灣、北區烏蛟騰及屯門龍鼓灘,先後獲國務院列入國家級抗戰紀念設施、遺址名錄或抗日英烈英雄群體名錄,每年有團體到場舉行紀念儀式。

以斬竹灣為例,前抗日英烈紀念碑籌建委員會成員溫悅球說,紀念碑目前仍由民間管理,他認為民間力量畢竟有限,建議政府可以統一管理散落全港不同地方的抗戰紀念設施,日後策劃活動和維修保養等會較為持久,以保紀念設施莊嚴性。

- 主頁

抗戰勝利80周年|楊家「適廬」成秘密大營救中轉站 後人感光榮

2025-08-25 HKT 08:50

2025-10-17 HKT 18:05

2025-10-17 HKT 17:18

2025-09-29 HKT 12:25

2025-09-28 HKT 11:02

2025-09-19 HKT 19:02

2025-09-06 HKT 09:01

2025-09-04 HKT 17:55

2025-09-04 HKT 09:26

2025-09-03 HKT 23:05

2025-09-03 HKT 23:02

2025-09-03 HKT 20:26

2025-09-03 HKT 18:39

2025-09-03 HKT 18:38

2025-09-03 HKT 18:37

2025-09-03 HKT 18:36

2025-09-03 HKT 18:35